PID制御器のシミュレーション

制御対象

4次の伝達関数で表される制御対象を考える:

状態空間表現への変換

num = [0 0 12 8];

den = [20 113 147 62 8];

sysg = tf(num, den); % 伝達関数

[Ao,Bo,Co,Do] = tf2ss(num,den); % 状態空間表現への変換

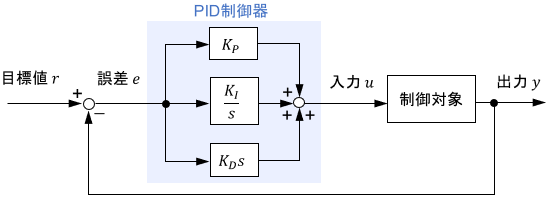

PID制御器

離散時間での表現():

偏差の定義

偏差 = 目標値 - 一個前の制御量

PID制御器伝達関数

gamma = 4*T; % γ(微分項のフィルタ時定数)

cp = 6; % 比例ゲイン

ci = 1; % 積分ゲイン

cd = 7; % 微分ゲイン

数値積分手法による離散化

1. 前進差分

PID制御器のZ変換表現

P-I-D分解実装(推奨方法)

比例制御(P):

積分制御(I):

積分制御の意味

偏差の累積で制御する

微分制御(D):

微分制御の意味

偏差の変化で制御するつもりだが、初期状態には変化がない。微分の × ローパスフィルタ

状態空間表現(前進差分)

2. 後退差分

PID制御器のZ変換表現

P-I-D分解実装

比例制御(P):

積分制御(I):

微分制御(D):

状態空間表現(後退差分)

3. 双一次変換法

PID制御器のZ変換表現

P-I-D分解実装

比例制御(P):

積分制御(I):

微分制御(D):

状態空間表現(双一次変換)

MATLABシミュレーションコード

プログラミング上の注意点

行列計算の注意事項

行列計算する時、行列の次元に注意

inv() % 逆行列

eye() % 単位行列I

./ % 行列除算

.* % 行列要素ごとの乗算

最も注意すべきなのは、括弧と正負の符号である。理由は、コードの数式が読みづらい。

解決策:

- コードをLaTeX公式に入れて、確認する

- 目と手でもう一回計算して確認する

制御ループの実装

for k=1:N+1

y(k) = C*x(k) + D*u(k) % 出力計算

e(k) = r(k) - y(k) % 偏差計算

% 離散方法

up(k) = ... % 比例制御

ui(k) = ... % 積分制御

ud(k) = ... % 微分制御

u(k) = up(k) + ui(k) + ud(k)

% 前進差分で状態更新

x(k+1) = x(k) + T*(A*x(k) + B*u(k))

end

制御順序の重要性

- 実際の場合、センサからの観測値をもらうので、が先の方である

- しかし、を先にすると、におけるがずっと0で計算している。普通になので影響がない

- また、現在の入力を求めたい。を求めるために、現在の出力(観察値)が必要である。出力を得るために、現在まだ求めていない入力を使うべきではない

完全なシミュレーションコード

PID制御器比較

clear

close all

set(0,'DefaultAxesFontName','Times New Roman')

set(0,'DefaultAxesFontSize',22)

%--------------------------------------------------------------------

% 同定ゼミ宿題 PID制御器のシミュレーション

% 5/26 by YANG

%---------------------------------------------------------------------

Tmax = 30; % シミュレーション時間

T = 0.05; % サンプリング周期

n = Tmax/T; % サンプル数

gamma = 4*T; % フィルタ時定数

% PIDパラメータ

cp = 6; % 比例ゲイン

ci = 1; % 積分ゲイン

cd = 7; % 微分ゲイン

% 制御対象

num = [0 0 12 8];

den = [20 113 147 62 8];

sysg = tf(num, den);

[Ao,Bo,Co,Do] = tf2ss(num,den);

% 配列初期化

t = zeros(1, n+1);

r = ones(1, n+1); % 目標値(ステップ入力)

% 前進差分用配列

upF = zeros(1, n+1); % P制御入力

uiF = zeros(1, n+1); % I制御入力

udF = zeros(1, n+1); % D制御入力

uF = zeros(1, n+1); % 総制御入力

xF = zeros(4, n+1); % 状態変数

yF = zeros(1, n+1); % 出力

eF = zeros(1, n+1); % 偏差

% 前進差分によるPID制御

for k = 2:n+1

t(k) = (k-1)*T;

yF(k) = Co*xF(:,k) + Do*uF(k);

eF(k) = r(k) - yF(k);

% PID制御計算

upF(k) = cp*eF(k);

uiF(k) = uiF(k-1) + ci*T*eF(k-1);

udF(k) = (cd*(eF(k)-eF(k-1)) - (T-gamma)*udF(k-1))/gamma;

uF(k) = upF(k) + uiF(k) + udF(k);

% 状態更新

xF(:,k+1) = xF(:,k) + T*(Ao*xF(:,k) + Bo*uF(k));

end

% 他の手法(後退差分、双一次変換)も同様に実装...

P-I-D個別効果比較

% P, I, D制御の個別効果を比較するシミュレーション

for k = 2:n+1

t(k) = (k-1)*T;

% P制御のみ

ypF(k) = Co*xpF(:,k) + Do*up(k);

epF(k) = r(k) - ypF(k);

up(k) = cp*epF(k);

xpF(:,k+1) = xpF(:,k) + T*(Ao*xpF(:,k) + Bo*up(k));

% I制御のみ

yiF(k) = Co*xiF(:,k) + Do*ui(k);

eiF(k) = r(k) - yiF(k);

ui(k) = ui(k-1) + ci*T*eiF(k-1);

xiF(:,k+1) = xiF(:,k) + T*(Ao*xiF(:,k) + Bo*ui(k));

% D制御のみ

ydF(k) = Co*xdF(:,k) + Do*ud(k);

edF(k) = r(k) - ydF(k);

ud(k) = (cd*(edF(k)-edF(k-1)) - (T-gamma)*ud(k-1))/gamma;

xdF(:,k+1) = xdF(:,k) + T*(Ao*xdF(:,k) + Bo*ud(k));

end

結果可視化

% 制御入力の比較

subplot(2,1,1);

plot(t,uF,t,uB,t,uD);

title('制御入力 u(t)');

legend('前進差分','後退差分','双一次変換');

ylabel('u(t)');

xlabel('Time[sec]');

grid on

% 出力応答の比較

subplot(2,1,2);

plot(t,yF,t,yB,t,yD,t,r,'--');

title('目標値r(t)と出力y(t)');

legend('前進差分','後退差分','双一次変換','目標値');

ylabel('y(t)');

xlabel('Time[sec]');

grid on

性能比較と考察

各手法の特性

| 手法 | 安定性 | 精度 | 計算負荷 | 実装容易さ |

|---|---|---|---|---|

| 前進差分 | 条件付き | 低 | 低 | 高 |

| 後退差分 | 良好 | 中 | 中 | 中 |

| 双一次変換 | 優秀 | 高 | 中 | 中 |

PID制御の各要素の役割

P制御(比例制御)

- 効果: 偏差に比例した制御

- 特徴: 応答速度の向上、定常偏差の残存

- 調整: ゲインを大きくすると応答が速くなるが、振動しやすくなる

I制御(積分制御)

- 効果: 偏差の累積を解消

- 特徴: 定常偏差の除去、応答の遅れ

- 調整: ゲインを大きくすると定常偏差は早く除去されるが、オーバーシュートが増加

D制御(微分制御)

- 効果: 偏差の変化率に基づく制御

- 特徴: 応答の改善、雑音の増幅

- 調整: ゲインを大きくすると安定性は向上するが、雑音に敏感になる

実装上のポイント

- ゼロオーダーホールドの適用: 因果関係の保持

- フォント設定: 可読性の向上

- 軸ラベルと単位: グラフの明確化

- 初期値設定: 適切な初期条件の設定

まとめ

本シミュレーションでは:

- 離散化手法: 3つの数値積分手法による比較

- PID制御: 各制御要素の個別効果と統合効果

- 実装技法: MATLABによる効率的なプログラミング手法

- 性能評価: 安定性、精度、実用性の観点からの評価

これらの知識は、実際の制御系設計における重要な基盤となる。特に、離散化手法の選択は制御性能に大きく影響するため、システムの特性と要求性能に応じた適切な選択が重要である。